| Update - 29 Sep 2024 |

02■200703 3DCADは設計検証に利用する ひとことで「設計」といっても、その内容は様々である。大まかに分類すれば、何も無い状態からアイデアを形にしていく Engineering(エンジニアリング) と、すでにオリジナル(雛形)があって、その改良やバリエーションを作成するChangineering(チェンジにアリング)の二つになる。いずれの設計でも、そのプロセスを深く考えないまま、設計効率の向上や図面レスなどのうたい文句だけで3DCADを導入しても、その効果を実感するのは難しいだろう。

目次

◆設計することとは

◆2D図面はもう不要なのか

◆3D設計のウソ・ホント

◆設計することとは 機械や商品の目的を明確にして、その目的を達成するために必要な目標値を設定し、具体的な方法を考えながら、形や構造、機構などを具現化していく、という手順はどのような設計にも共通である。

これらの過程で、3DCADがどうしても必要だという場面はないことに注意してほしい。設計とは、仕様という目標値をどのように実現するかを考える行為であって、3DCADのコマンドをいじくることではないのだ。

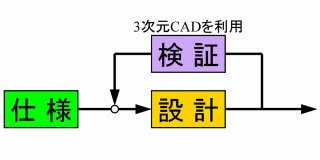

設計の結果は「仕様」を満たしているか、常に検証され、非常に創造的な段階である構想設計から、小さな工夫を大量に伴う詳細設計の段階へと進められる。「仕様」→「設計」→「検証」というプロセスは、3DCADを使用しても、2DCADを使用しても、紙と鉛筆であっても同じことである。 設計の結果は「仕様」を満たしているか、常に検証され、非常に創造的な段階である構想設計から、小さな工夫を大量に伴う詳細設計の段階へと進められる。「仕様」→「設計」→「検証」というプロセスは、3DCADを使用しても、2DCADを使用しても、紙と鉛筆であっても同じことである。設計プロセスの基本サイクル。構想設計から詳細設計まで、何度か繰り返すことになる。 手描きでは紙と鉛筆を使って「図形が描ける」だけであったが、2DCADを使用することによって、距離や角度などの「正確な図形が描ける」ようになり、コピーやカット&ペーストも簡単になった。3DCADでは、これらに「立体である」ことが加わっただけである。

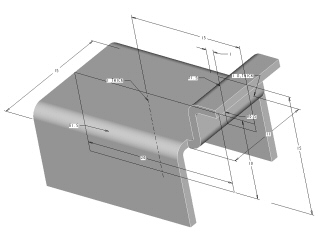

体積情報を持つことで、質量計算(体積×密度)、重心計算、隙間測定、干渉チェックなどが可能になったし、作成されたデータは解析(固有振動数、応力、流動)や製造(NC、金型、治具)にも利用できる。

だからといって、3DCADを導入すれば設計効率が向上すると考えるのは早計である。設計は「人」が行う作業であり、3DCADで可能になったことは仕様との検証作業をアシストしてくれる機能ばかりなのだ。

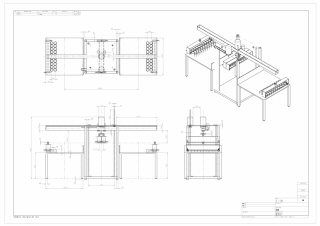

◆2D図面はもう不要なのか 図面は立体形状を表現する手段のひとつであると考えれば、寸法や注記を記載するために、あえて2D図面を使うことも無い。図面レスにすれば、それらを作成する時間は短縮できるだろう。 図面は立体形状を表現する手段のひとつであると考えれば、寸法や注記を記載するために、あえて2D図面を使うことも無い。図面レスにすれば、それらを作成する時間は短縮できるだろう。 しかし、これは図面の役割をどのように捉えるか、という問題である。3DCADを設計検証ツールと考えるならば、立体データがあるからといって、2D図面は不要である、と考えるのは短絡的だ。

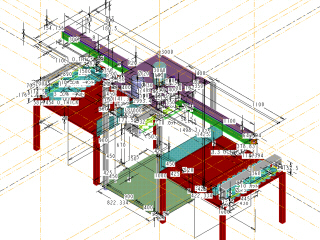

図面にはもうひとつ、設計検証した結果を記録するという役割がある。寸法にしても、単にモデリングした寸法を自動的に表示するのではなく、設計者として気になる部分をチェックした証拠として、寸法を記載しておくことが重要だ。 図面にはもうひとつ、設計検証した結果を記録するという役割がある。寸法にしても、単にモデリングした寸法を自動的に表示するのではなく、設計者として気になる部分をチェックした証拠として、寸法を記載しておくことが重要だ。複雑なアセンブリの寸法を表示してみた。図面レスにして、これで何を検討しろというのだろうか?

設計途中で、隙間やレイアウトをチェックした証拠として、2次元図面に寸法を記載しておけば、検図も楽である。 ◆3D設計のウソ・ホント 設計プロセスから明らかなように、仕様があいまいな設計は設計にならない。このような状態で、3DCADだけを導入しても、仕様が不明確なままでは設計検証のやりようもないため、無意味なことだ。

手書きであれ、2DCADであれ、そして3DCADを使用しても、設計自体が変わるわけではない。あくまでも、設計検証をアシストするツールが変わっただけである。このように考えると、「3D設計」という言葉にも問題がある。いくら素晴らしいツールを使ったところで、設計自体が改善するわけではなく、設計検証にうまく利用して、初めて効果が期待できるということだ。

今後は「3D設計」ではなく、「3D活用設計」と呼んでみてはどうだろう?3DCADを導入しただけで、全てが解決できるような誤解を解くひとつの方法かもしれない。

|

| Copyright (C) 1997 - 2024 龍菜 Ryu-na Design and Engineering All rights reserved |