| Update - 29 Sep 2024 |

03■200704 製造要件を考える 設計部門で作成した3Dデータを最終的に製造まで活用したい、という要望は多い。しかし、基本的な製造要件すら考慮されていないデータは大幅な修正が必要になったり、極端な場合は製造部門で作り直す羽目に陥る。設計者に対して、全ての製造要件を理解しなければならないと言うつもりは無いが、全く無知というのも困りものだ。

目次

◆製造するということ

◆こんな知識があれば

◆どこまで考慮すればよいか

◆製造するということ 設計は目的の機能を具現化する作業であるから、製造方法がどうであれ欲しい形状だけを指示すれば良いではないか、という考え方もある。ただ、同じ機能が得られるのであれば、その形状に影響を与える製造方法についても考慮しておくべきだろう。

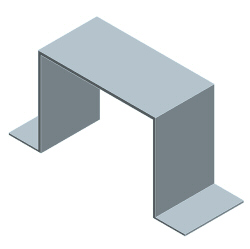

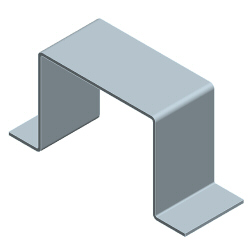

例えば、射出成型品の図面でよく見かけるのが、金型の抜き勾配を理解していないかのような表現だ。いずれの形状でも金型の製作が不可能ということではないが、何も考えずに作成した図面は製造コストも高くなりがちである。

いずれの形状でも金型の製作が不可能ということではないが、何も考えずに作成した図面は製造コストも高くなりがちである。 いずれの形状でも金型の製作が不可能ということではないが、何も考えずに作成した図面は製造コストも高くなりがちである。

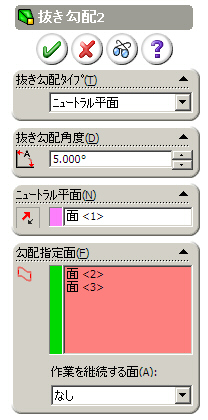

◆こんな知識があれば 射出成型品の場合、金型の抜き勾配は目的の形状に大きく影響を与えるので、基本的な考え方くらいは知っておく必要がある。そのようにすれば、3DCADで抜き勾配(ドラフト)コマンドを使用する際にも、オプション指定の意味などが理解しやすいだろう。 射出成型品の場合、金型の抜き勾配は目的の形状に大きく影響を与えるので、基本的な考え方くらいは知っておく必要がある。そのようにすれば、3DCADで抜き勾配(ドラフト)コマンドを使用する際にも、オプション指定の意味などが理解しやすいだろう。Pro/ENGINEER の抜き勾配(ドラフト)コマンドにおけるオプションの設定例。

抜き勾配の他に、パーティングライン、ゲート、ランナ、などの知識もあれば、設計意図をより正確に盛り込んだ図面を作成することが出来る。

◆どこまで考慮すればよいか 板金部品の場合も、プレスや曲げ加工の理屈を知っていれば、形は出来るが、製造できないような図面を描かなくて済むだろう。

最低限の製造要件程度は考慮してほしい、とはいえ、あくまでも設計で必要な機能を満たした上での話である。製造要件に傾注するあまり、設計検証に利用しにくいデータや意味の無い形状を作ってしまわないように注意しよう。   板金の一般曲げRなどは製造方法を理解していれば、あえてモデリングしなくても良いだろう。

設計に必要な情報と製造に必要な情報は異なることが多い。一般的に、3DCADで作成する立体データは設計検証を意識して、その2次元図面は製造工程を意識して作成するとよい。これらについては、次回以降に詳細な説明を行いたいと思っている。

|

| Copyright (C) 1997 - 2024 龍菜 Ryu-na Design and Engineering All rights reserved |