| Update - 22 Sep 2024 |

06■200710 逆転の発想で切り抜けるモデリングの袋小路 モデリングの途中で行き詰まってしまった、と思い悩む場面に遭遇した場合、発想の転換で解決できることも多い。「設計で重要な部分」から手をつけていくのが基本だが、モデリングテクニックとして、いくつかの例を覚えておくのもよいだろう

目次

◆「発想を変える」ということ

◆複雑な形状をモデリングする

◆形のない機能をモデリングする

◆「発想を変える」ということ 3DCADのスキルチェックなどでは、課題で提示された「形状」を完成できさえすれば問題ない。しかし、作成したデータを設計検証に利用するような場面を考えると、形を作るだけのモデリングでは行き詰ってしまうことも多い。

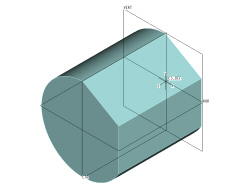

たとえば、鉛筆のような六角棒のモデリングを考えてみよう。形を作るモデリングでは、六角形の断面スケッチを押し出して立体形状を作成すればよい。三角形や八角形になろうとも、そのつど必要な断面形状のスケッチを繰り返すだけだ。

完成形状が明らかで、変更がほとんど発生しないものであれば、このような作り方でもいいだろう。しかし、物の形を考えていく設計過程で、細かく検証を繰り返す場合や、将来の流用設計が予想される部品などでは、ちょっとした発想の転換が必要となる。

設計者であれば、それは何も難しいことではない。最初は基本的な仕様を満足する直径を持った円柱から考え始め、細かな仕様の違いによって、六角形となることもあるし、八角形になることもある、というプロセスを頭の中で行っているからだ。 これらのプロセスを3Dデータとしてメモしながら検証していく、つまり完成「形状」をモデリングするのではなく、完成形状を考えてゆく「過程」をモデリングする、というような発想が重要である。

設計プロセスが同じであれば、完成形状が異なろうとも、ひとつのモデリングプロセスさえ覚えてしまえば良い訳だ。

◆複雑な形状をモデリングする フィーチャ数が多く、複雑な形状をモデリングする場合も、少しだけ発想の方法を変えてみよう。単純に力わざでフィーチャを積み重ねていった結果、自分自身でさえメンテナンスできないようなデータを作ってしまった経験のある設計者なら効果を実感できるだろう。

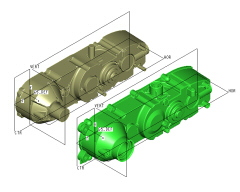

複雑形状の代表的なものに、自動車のミッションケースやエンジンブロックなどの鋳物部品がある。これらは、もともと複数の機能部品がひとつの部品に集約された結果であるため、必然的に複雑な形状とならざるを得ない。同様な理由で、射出成形部品も鋳物と似たようなものだ。 複雑形状の代表的なものに、自動車のミッションケースやエンジンブロックなどの鋳物部品がある。これらは、もともと複数の機能部品がひとつの部品に集約された結果であるため、必然的に複雑な形状とならざるを得ない。同様な理由で、射出成形部品も鋳物と似たようなものだ。 操作教育などでは、3DCADの「部品」と「アセンブリ」は、現実の「部品」と「アセンブリ」に対応させて利用するように教えられると思うが、設計検証という視点に立てば、もっと柔軟に考えてもよいだろう。

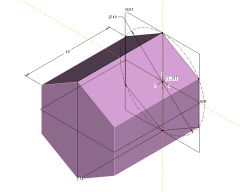

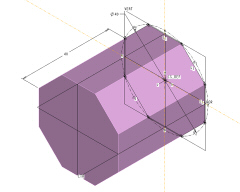

現実には一個の部品であるが、それに含まれる「機能」や「形状」を部品化し、3DCADのファイルとしてはアセンブリとして扱う発想も必要だ。鋳物部品であれば、中子と外形状に分けて考える。射出成形部品であれば、シェル(キャビティ側)形状とボス・リブ(コア側)形状に分けるといった具合だ。

実際に、自動車のミッションケースでは数十の機能ブロックに部品化したことがある。そして、分解したファイルのリンク関係を整理した樹系図に従って作業した結果、不可能だと思われていたデータ作成が可能になったのである。

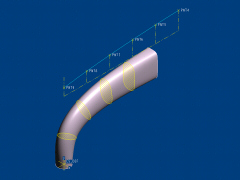

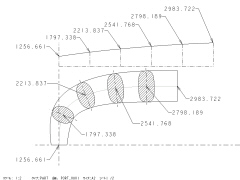

◆形のない機能をモデリングする 設計検証に利用する前提で、形状を考えていく過程をモデリングするという発想を追求すれば、時には形のないものからモデリングを始めることも必要になってくる。

エンジンの吸排気口を設計する際、吸排気口そのものの形を作るのではなく、空気やガスをどのようにコントロールしたらいいのか、という発想で進めていく。

空気や水などの様に形のないものであっても、機能としての形は持っているはずだ。まして、それらが「設計で重要」なものであるならが、モデリング3ヶ条で説明したように、いちばん最初にモデリングしなければならないのは当然のことだろう。

|

| Copyright (C) 1997 - 2024 龍菜 Ryu-na Design and Engineering All rights reserved |