| Update - 29 Sep 2024 |

10■200802 操作コマンドだけではないスキルチェック 3DCADを用いる目的は、そもそも設計結果を検証するためである。しかし、そのツール自体が多機能になるに従い、複雑なモデリング操作の習得をスキルに結びつけてしまいがちだ。操作コマンドだけではない、本当に必要とされるスキルとは、どのようにチェックすればよいのだろうか?

目次

◆3次元CADの操作スキルとは?

◆スキルチェックをやってみよう

◆本当に必要とされるもの

◆3DCADの操作スキルとは? 立体形状のモデリングとはいっても、まずは2次元の断面形状をスケッチする作業から始める。次に、3DCADソフトに準備されたコマンドを使って、体積の付加(突起)や除去(カット)を繰り返しながら、求める形状を作成していくという手順が一般的だ。

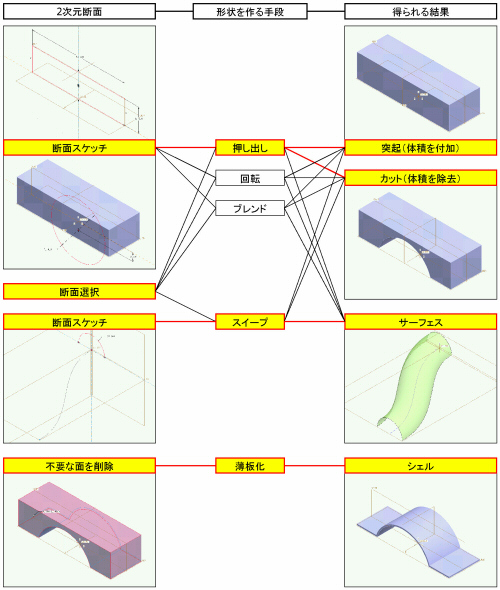

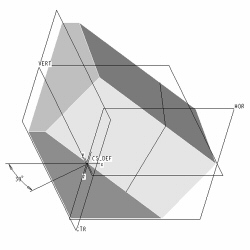

右図に「形状を作る手段と得られる結果」の関係を示す。例として、断面スケッチを押し出して突起やカットを作る手順や、スイープさせてサーフェスを作るコマンドなどを説明している。シェルコマンドは既に存在する立体形状の不要な面を削除し、残った面を薄板化するように形状を変形させる機能なので、2次元断面は不要だ。 右図に「形状を作る手段と得られる結果」の関係を示す。例として、断面スケッチを押し出して突起やカットを作る手順や、スイープさせてサーフェスを作るコマンドなどを説明している。シェルコマンドは既に存在する立体形状の不要な面を削除し、残った面を薄板化するように形状を変形させる機能なので、2次元断面は不要だ。形状を作る手段 どのような結果がほしいのかによって、形状を作る手段は異なるが、補助的なコマンドとして、ドラフト(指定した面を傾ける)、ラウンド(エッジを丸める)、面取り(エッジの面を落とす)などが用意されている。

3次元CADの多機能化は、形状を作る手段を増やすことで、モデリングの作業性をアップしようというものだ。このため、習得したコマンドの数を3次元CADの操作スキルに結び付けてしまうことも多い。

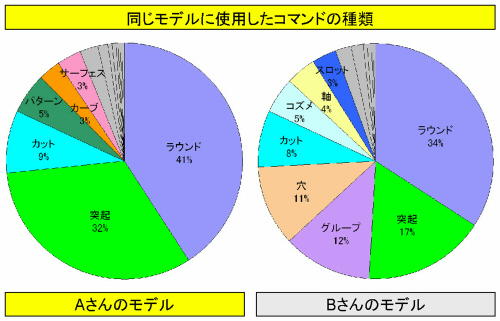

しかし、数多くのコマンドを知ってるからといって、実際のモデリング作業に生かせるとは限らない。下図は「同じモデルに使用されたコマンドの種類」を分析したものであるが、Aさんは基本的なコマンドだけを集中的に使用しながら、モデリング時の問題を解決したことが覗える。これに対して、Bさんは散発的にいろいろなコマンドを使いながら、そのつど問題に対処したようだ。

使用コマンドの種類

データの変更や流用といった側面から見ると、Aさんのモデルのほうが、散発的にいろんなコマンドを使用したBさんのモデルよりも扱いやすく、データを作成した本人でなくともメンテナンスしやすいと想像できる。

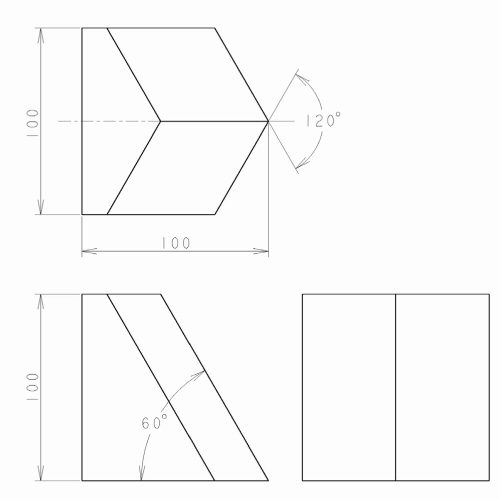

数多くのコマンドを習得しているに越したことはないが、それだけが操作スキルに直結するとは限らない。下図のような「ブロックのモデリング課題」を与えられた場合、あなたは工夫で解決するタイプだろうか、それともコマンドに頼るタイプなのだろうか。

ブロックのモデリング課題

例えば、100mm角の立方体から作成し始める場合を考えてみよう。コマンドの種類で解決するのであれば、下記の様な方法が考えられる。

1.60°の斜面に垂直な作業平面を作成/120°の断面スケッチ/カット

2.60°の斜面に沿った軌道を作成/120°の断面スケッチ/スイープカット

3.60°の斜面をカット/2箇所のエッジに面取り

4.60°と120°の斜面の稜線を作成/斜面にサーフェスを作成/カット

…

実際にモデリングしてみれば実感できると思うが、断面スケッチに幾何計算が必要であったり、スイープやサーフェスなどはコマンドを知らなければ手の出し様もない。

同じ問題を単純なコマンドの使い方を工夫してモデリングしてみよう。まずは、120°の山型形状をカットする。その後、切断したエッジを利用して、60°の斜面をカットすれば簡単にモデリングできる。

このような課題を対面形式で実施すると、受験者の操作スキルが良くわかる。ただし、多人数に対する試験問題として使う場合は、モデリング手順やコマンドの種類をいちいち調べることは時間的に難しいので、採点方法が難しい。結局は、スマートにモデリングした人ほど作業に要した時間は短い、という前提のもとで判断基準を作成するしかないのだろう。

◆スキルチェックをやってみよう 立体形状を作成する能力だけに注目すれば、どれだけのコマンドを知っているか、使い方を理解しているか、といった操作スキルのチェックで十分である。

しかし、実際の仕事では設計結果を検証できるような使い方を身に付けないと、役には立たない。設計検証にフォーカスしたスキルチェックが必要なのである。

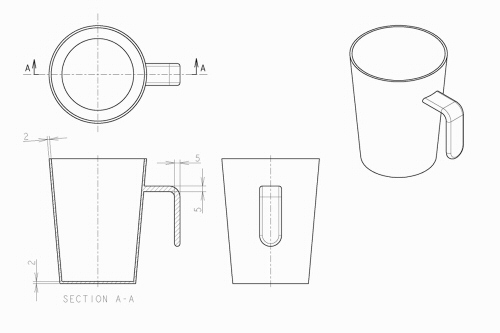

右図は以前にも少し触れた「コップの設計課題」である。条件として、射出成型品であること、内容量は250ccであること、などを受験者に与える。 右図は以前にも少し触れた「コップの設計課題」である。条件として、射出成型品であること、内容量は250ccであること、などを受験者に与える。

これも、対面形式で実施するとおもしろい。いきなり、「図面に寸法が記載されていませんが?」と質問する受験者がいたり、コップの外形から断面スケッチを始めたものの、250ccの内容量が検討できずに行き詰まってしまう。

採点基準としては以下の様になる。

1.内容量 250cc は、何 mm^3(立方mm)なのか?

2.内容量 250cc で、且つ、コップとして適切な寸法はいくらか?

3.内容量をチェックできるようなモデリング手順になっているか?

もしくは、チェックした結果を図面に残しているか?

4.抜き勾配は適切か?

…

これらを満たしていないと、モデリングも出来ないはずなので、結局は条件を満たしたモデルが完成したかどうかで最終的な合否判定を行うことになる。

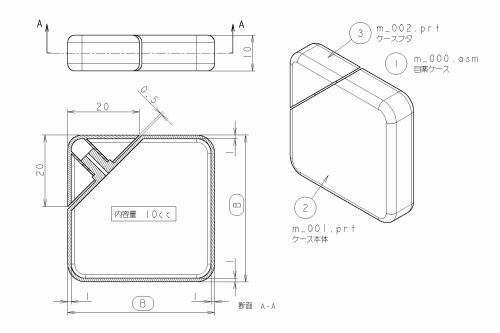

課題は何でも良いのだが、モデリング操作だけでは解決できない設計的な要素をいくつか含ませておくことが重要だ。そうすれば、時間内に出来たかどうかで、設計検証に重点をおいたスキルを判定することが出来ると思う。 課題は何でも良いのだが、モデリング操作だけでは解決できない設計的な要素をいくつか含ませておくことが重要だ。そうすれば、時間内に出来たかどうかで、設計検証に重点をおいたスキルを判定することが出来ると思う。 別の課題も見てみよう。右図は「目薬ケースの設計課題」である。

受験者には、内容量10cc、アセンブリ構成、材質、規定寸法などを条件として与える。代表的な判断基準は下記の様な項目であるが、総合的に見るのであれば、時間内に完成できたかどうか、だけでよいと思う。

1.時間内(プロだと20分程度、初心者だと45分程度)に完成したか?

2.内容量 10cc をチェックできるような手順でモデリングされているか?

あるいは、チェックした証拠が記載されているか

3.部品名、材質、密度などのパラメータ設定は正しいか?

4.本体はブロー成型、フタは射出成型としての条件を満足しているか?

…

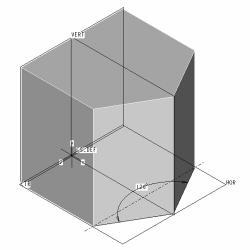

◆本当に必要とされるもの スキルチェックの一例として、3次元CAD利用技術者試験の実技サンプル問題を見てみよう。設計検証に応用できるスキルを問うよりは、空間での立体形状を把握する能力や、2D図面からのモデリング能力を問うことに重点がおかれている。

解答は作成した立体形状の表面積や体積、質量、重心などの測定値を解答群から選択する方法となっているので、どんなモデリング方法であろうとも完成形状さえ正しければ、解答するのは難しくない。これらは、受験者の解答を採点することを考えると、仕方がないとことがある。設計検証的な要素を課題に盛り込んでしまうと、自由記述式の試験問題のように採点基準や判定が難しくなってしまうからだ。

とはいえ、文章を読んでモデルを作成する課題は、3DCADのモデリングスキルを問うというよりは、日本語の読解能力を試されているようだ。また、2D図面からのモデリング課題では、やはり操作スキルをチェックするというよりは平面図からの立体構成力を重点的に試される内容となっている。

以上のようなスキルは基礎として必要ではあるが、3DCADを実務で活用できる指針となるか、と問われれば少々ものたりないものである。やはり、前項で説明したような、設計検証に重点を置いたスキルを見る問題も追加する必要を感じるのは私だけだろうか?

|

| Copyright (C) 1997 - 2024 龍菜 Ryu-na Design and Engineering All rights reserved |