| Update - 29 Sep 2024 |

11■200803 データの整理と再利用 3DCADなどを使い始めると、大量に作成されるデータを整理して再利用したいという要望が強くなる。しかし、基本的なルールを知っておかないと、管理できない、あるいは過去に作成したデータが有効に活用できないケースも発生する。最初から全てのルールを決めておくというのは難しいかもしれないが、外せないポイントがあるのも事実だ。

目次

データを管理する 「管理する」というのは実に広い概念であるが、ここでは3DCADのデータを整理したり再利用したりといったことが可能な状態にコントロールすることである、と考えてみよう。

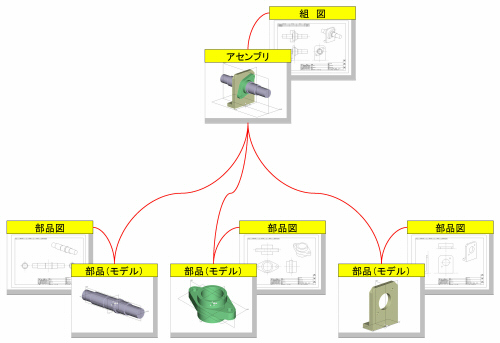

通常、3DCADにより生成されるデータには下記のようなものがある。 通常、3DCADにより生成されるデータには下記のようなものがある。・部品(モデル)データ

・アセンブリデータ(部品またはアセンブリデータから構成される)

・図面データ(部品図、組図)

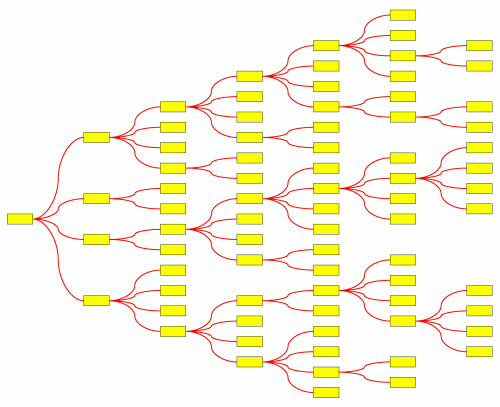

3DCADのデータ この図を見れば解るように、2次元CADの場合は部品図や組図といった「図面」だけを対象にしていればよかったが、3DCADの場合は「ツリー構造」も管理の対象となってくる。

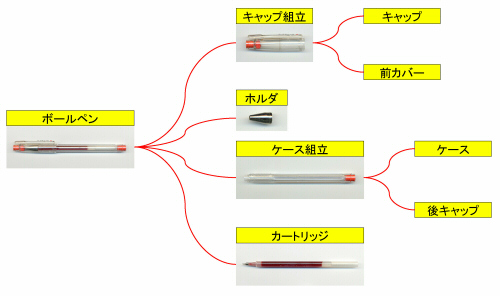

手元にあったボールペンを例に、ツリー構成を考えてみよう。簡単な構造なので、分解するのもそれほど難しくない。キャップ組立、ホルダ、ケース組立、カートリッジという構成に整理してみた。

ボールペンのツリー構成(MBOM形式) このようなツリーは、ボールペンを分解する(逆に言えば組み立てる)単位を主体に考えられたもので、いわゆる製造部品表(MBOM=Manufacturing

Bill Of Material)の構成となっている。

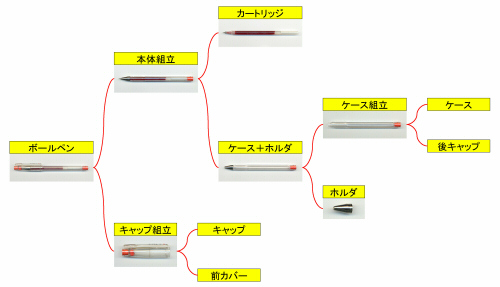

これだけを見ていると、何ら違和感が無いようにも思えるのだが、別のツリー構成も考えてみよう。

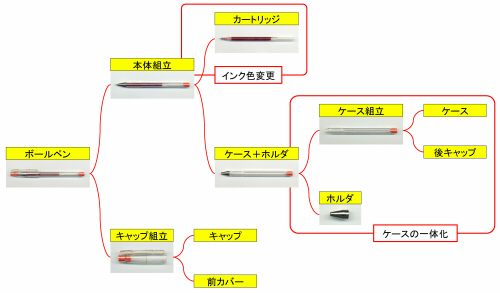

ボールペンのツリー構成(EBOM形式) 先ほどの構成と似ているが、ボールペンという機能が詳細に分解されており、それぞれの機能が部品やサブアセンブリに対応している。

このようなツリーは、純粋に設計機能だけに着目したという意味で、設計部品表(EBOM=Engineering Bill Of Material)と呼ばれるものだ。

3DCADで作成されるデータは、何かしら設計された結果であり、そのデータを整理したり再利用したりという行為は、設計機能の整理と再利用に他ならない。

データを再利用する 適切に機能分解されたツリー構造では、同じ機能の部品やアセンブリの置き換えは容易である。

例えば、インク色のバリエーションは同じ機能で色違いのカートリッジに置き換えれば良いし、「ケース+ホルダ」を一体化して、コストダウンを図りたいのであれば、ボールペンの保持機能である「ケース+ホルダ」のアセンブリを、同じ機能で一体化されたケースに置き換えればよい。

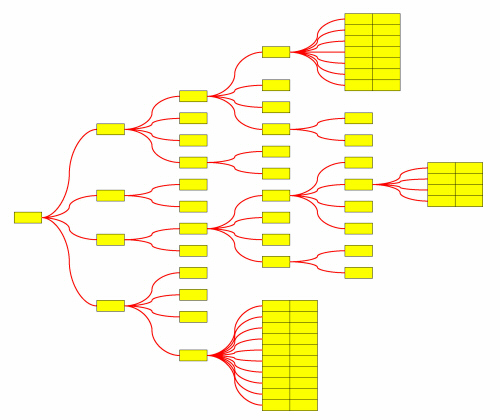

製造部品表は組み立てや資材発注などを目的にしているので、詳細に機能分解された設計部品表の階層を浅くしたものとなるのが一般的である。

設計部品表のイメージ  製造部品表のイメージ 設計変更やバリエーション設計などはデータを再利用する場面の代表的なものである。

設計変更は機能の変更であるし、バリエーション設計も機能の一体化や入れ替えであると考えれば良い。

そのため、管理すべきデータは設計部品表であり、製造部品表は設計部品表の階層を浅くして作成する。

深い階層を浅くするのはルールに従って自動化できるが、反対は非常に難しいので、製造部品表から設計部品表を生成するような形で管理するのは避けたほう

がよい。

データ管理のポイント 3DCADのデータ管理に限らず、重要なのは基本的な最低限のルールを関係者で合意しておくことである。いくつかのポイントを以下にあげておこう。

・設計部品表を作成する。

データ管理の対象は設計部品表である。設計部品表は純粋に設計機能で詳細に機能分解を行う。製造情報や発注情報を盛り込んだ階層の浅い製造部品表の運用しか行っていない場合は、まず設計部品表の構築から始めよう。

・重複したデータは作成しない。

紙の図面や資料でも同じだが、放置しておくとコピーが蔓延し、最終的にどれが最新であるか不明になってしまう。データは常に最新のものを管理対象にし、コピーなどで重複データが存在しないようにするべきである。

・データには管理すべき属性情報を付加しておく。

3次元CADを使い始めるとモデリングなどの形状データを作ることに注力しがちであるが、パラメータやプロパティと呼ばれる属性情報を決めておくことのほうが重要である。例として、右記のような項目を設定するが、これらは設計部品表で使用する項目ともなるので、設計部品表のルールと同時に決めておけばよい。

・ファイル名を変更しない

データ管理の対象はファイル名なので、一度決めたファイル名は変更すべきでない。特に、3DCADの場合はファイル名をキーにして、部品(モデル)、アセンブリ、図面などの連携が保たれているので、設計部品表が大規模になるほど、ファイル名を変更した場合の影響は大きくなる。

特に、最初は仮のファイル名を決めておき、最後に正式なファイル名に付け直すような運用は避けるべきである。また、ファイル名に図面サイズや材質などの意味を含めている場合や、変更情報を付加している場合も不要なファイル名変更を誘発するので、注意して欲しい。

・PDMソフトの導入を先行させない

データ管理にPDMなどのパッケージソフトを導入すると、ソフトを使うこと自体が目的になりがちである。どんなソフトでも、手作業で行っている作業を自動化するだけなので、これまでに述べたような考え方やルールが手作業で運用されてなければ、導入・運用に支障をきたす場合が多い。

これからデータ管理を検討しようとしているのであれば、以上のようなことを参考に、まずは自分たちの設計部品表はどうあるべきかの議論から始めてみてはいかがだろうか?

|

| Copyright (C) 1997 - 2024 龍菜 Ryu-na Design and Engineering All rights reserved |