| Update - 29 Sep 2024 |

13■200805 標準部品の作り方 過去の資産や社内で標準的に使用するデータを整備する場合、どのような仕様でモデリングするかの決め事が重要である。特に、長い期間使い続けるような標準部品ほど、ベテランの知恵を盛り込んで作成する必要がある。

目次

標準部品のモデリング 社内で使用する標準部品(ねじ、ボルトなど)や購入部品(スイッチ、センサなど)は設計作業全体から見ればさほど重要ではないにしろ、3DCADを使い始めたばかりの設計者からは「標準部品のデータが整備されていないから設計作業が進まない」などの圧力が高まってくる。

そこで、IT部門や3DCADの導入担当者は「設計者の声は神の声」とばかり、社内で使用する標準部品や購入部品を3次元CADの操作練習を兼ねて作り始めたり、明確な決め事もそこそこに外部のモデリング業者へ発注することになる。

しかし、そのようなモデルを実際に使い始めると、「設計基準が適切でない」、「設計に不要な形状まで詳細に作成されている」、「データ管理やメンテナンスがやりにくい」などの原因で、多かれ少なかれ作り直すはめに陥ってしまう。

多人数の設計者が長い期間、共通で使用するデータ(標準部品、購入部品など)ほど、ベテラン設計者の知恵を盛り込んで作成するべきだし、ちょっとした工夫で使いやすいデータにすることも可能だ。

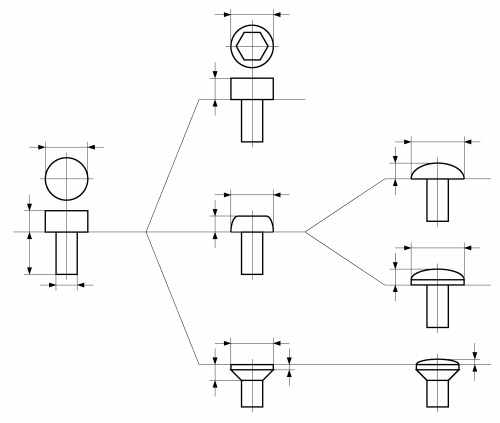

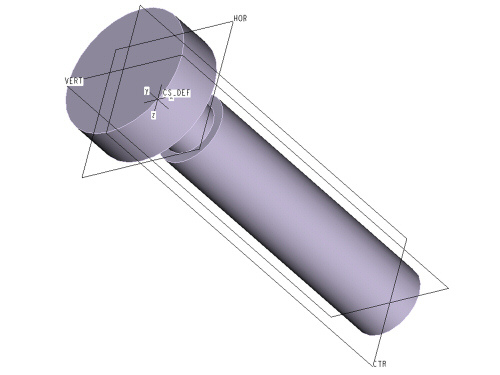

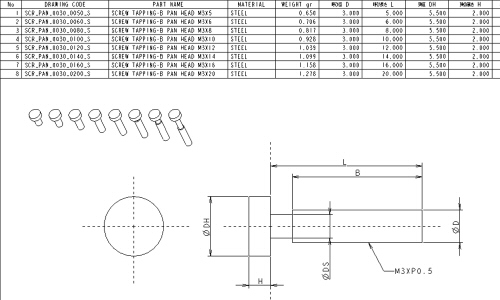

下図は「ねじ」の例だが、いきなりモデリングするよりも、「ねじ頭」「呼び径」「長さ」を樹系図に整理してから作業に取り掛かったほうが効率的だろう。

ねじの樹系図 これを見ると、もっとも単純なモデリングは「ねじ頭」も「首下」も円柱で表現する方法だとわかる。

テクニック 「ばね」などのように、使用状態によって形状が変化する部品は「基本形状」+「派生部品」というデータ構造にするのが良い。基本形状はもっとも使用頻度が高い状態にしておく。

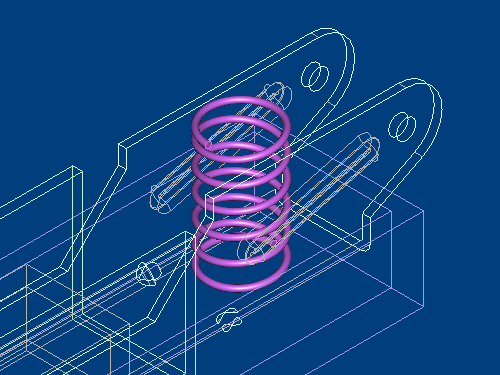

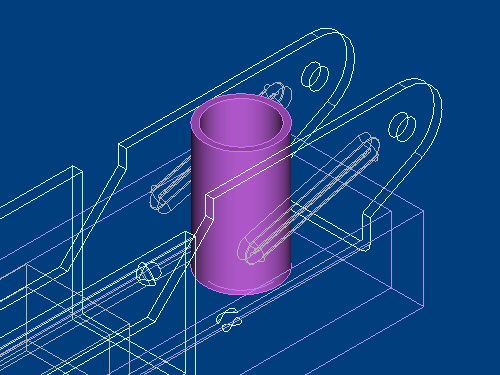

自由長  第一荷重長(使用状態)  第二荷重長 ばね自体のモデリングについても、螺旋形状まで表現した詳細モデルを作成しなくても、円筒形の簡易モデルで用が足りる場合がほとんどだと思う。

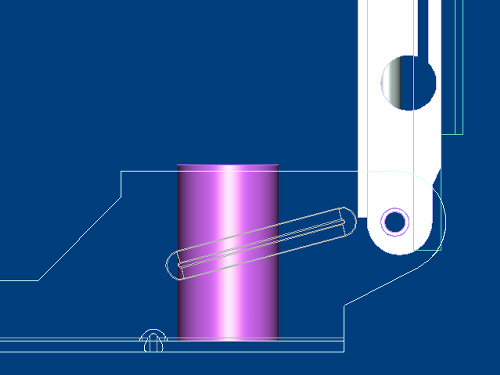

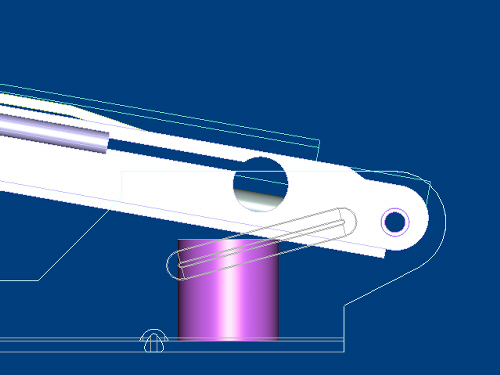

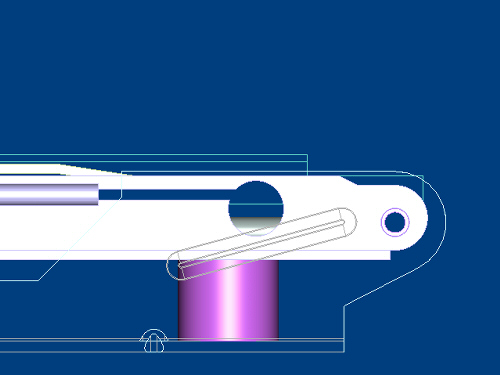

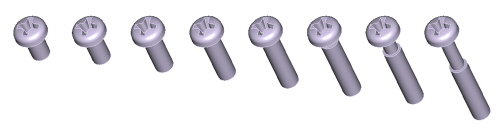

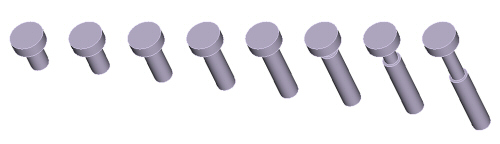

ばねの詳細モデル  ばねの簡易モデル これは、先に説明した「ねじ」のモデリングでも同じことで、ねじ頭や十字孔などをあまり詳細にモデリングしたところで、プレゼン用途以外にはあまり意味がない。

ねじの詳細モデル  ねじの簡易モデル 詳細モデルには手間も時間も必要となるので、まずは簡易モデルの採用を検討してほしい。

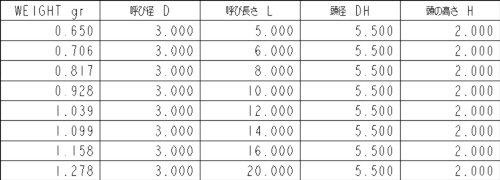

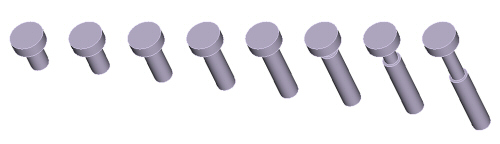

管理と運用 標準部品は類似形状が多いためか、「基本形状」+「設計テーブル」のような機能を使用して、使用するたびに類似部品を派生させるような運用をすることが多い。

基本形状  設計テーブル  派生したモデル このような機能は非常に便利ではあるが、使用している3DCADに特化したものなので、データ管理のある部分をCADの機能に頼ることになってしまう。

CADソフトの変更や新たなCADソフトの導入など、将来のことも考慮すれば、あまりにもCADに特化した機能は避けるべきである。これは、類似部品の生成にCAD特有の機能を使用することを否定しているわけではなく、管理や運用をどのようなポリシーで行うか、という判断の問題だ。

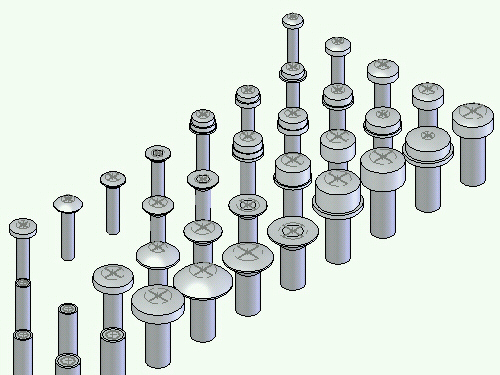

作成した標準データは3DCADの一般的な機能であるアセンブリを利用して、種類ごとにまとめておくとよい。

標準部品のアセンブリ  部品表でパラメータ一覧 このようにしておくと、部品表で種類ごとのパラメータを一覧できるので、標準部品のメンテナンス時に便利だ。

標準部品は多人数で長期間使い続けるものなので、基本モデルの設計基準や、形状パラメータにベテランの知識を盛り込み、メンテナンスしやすいデータにしておこう。

|

| Copyright (C) 1997 - 2024 龍菜 Ryu-na Design and Engineering All rights reserved |